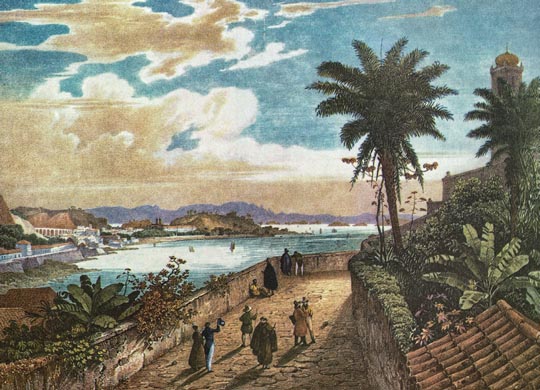

Um espetáculo nunca antes visto na história da humanidade se desenrolou diante dos olhos incrédulos dos moradores do Rio de Janeiro no começo da tarde de 7 de março de 1808. O dia era de sol forte e céu azul. Um vento forte soprava do oceano para aliviar o calor sufocante do verão carioca no momento em que a esquadra do príncipe regente D. João e da família real portuguesa entrou na Baía da Guanabara protegida por navios de guerra da Marinha Britânica. O que se viu em seguida foi o encontro de dois mundos, até então estranhos e distantes. De um lado, uma monarquia europeia, envergando casacas de veludo, sapatos afivelados, meias de seda, perucas e galardões, roupas pesadas e escuras demais sob o sol escaldante dos trópicos. De outro, uma cidade colonial e quase africana, com dois terços da população formada por negros, mestiços e mulatos, repleta de homens de grossa aventura: traficantes de escravos, tropeiros, negociantes de ouro e diamantes, marinheiros e mercadores das Índias.

Começa ali o mais notável período de transformações no Brasil. Entre 1808 e 1821, período de permanência da família real portuguesa no Rio de Janeiro, o Brasil deixou de ser uma colônia atrasada, isolada e proibida e pavimentou seu caminho para a Independência. Entre os protagonistas dessa história há uma notável galeria de estrangeiros de origem alemã. São pintores, compositores, engenheiros, cientistas, diplomatas, viajantes ou simples aventureiros que visitaram ou percorreram o país nesse período, testemunhando ou participando ativamente das transformações em andamento. A mais importante dessas personagens foi a primeira imperatriz do Brasil, Leopoldina, casada o jovem D. Pedro I, filho de D. João e herói da independência em 1822.

A fuga da corte para o Brasil foi resultado da pressão exercida sobre a coroa portuguesa por Napoleão Bonaparte. Em 1807, D. João governava o reino português de forma precária e interina na condição de príncipe regente. Segundo filho da rainha D. Maria I, ele fora obrigado a assumir o trono depois que sua mãe passara a apresentar os sintomas de uma doença mental incurável – razão pela qual é ainda hoje conhecida como “A Rainha Louca”. O príncipe era um homem tímido, feio e supersticioso, às voltas com sérios problemas conjugais. Fazia três anos que vivia separado da mulher, a princesa Carlota Joaquina, uma espanhola geniosa e mandona com quem tivera três filhos. O casal dormia não apenas em camas separadas, mas em palácios diferentes e distantes um do outro. D. João era também conhecido pela dificuldade de tomar decisões. Por isso, costumava delegar tudo aos ministros que o rodeavam. Em novembro de 1807, no entanto, ele foi colocado contra a parede e obrigado a tomar a decisão mais importante da sua vida.

No começo do século XIX, Napoleão Bonaparte era o senhor absoluto da Europa. Seus exércitos só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra. Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham evitado o confronto direto em terra com as forças de Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar, em 1805, quando sua marinha de guerra, sob o comando de Lord Nelson, destruiu na entrada do Mediterrâneo as esquadras combinadas da França e da Espanha. O imperador francês reagiu decretando o bloqueio continental, medida que previa fechamento dos portos europeus ao comércio de produtos britânicos. Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países, com uma única exceção: o pequeno e desprotegido Portugal. Pressionado, simultaneamente, pelos ingleses e pelos franceses, D. João preferiu fugir para o Rio de Janeiro, iniciando assim o período de transformações que levaria à Independência do Brasil em 1822.

Em 1808, o Brasil era um imenso território virgem e escassamente povoado, com pouco mais de três milhões de habitantes. De cada três brasileiros, um era escravo. A soma das tribos indígenas estimava-se em 800 mil pessoas. No conjunto, era uma população analfabeta, pobre e carente de tudo. Na cidade de São Paulo, apenas 2,5% das pessoas livres em idade escolar sabiam ler ou escrever o próprio nome. A saúde era absurdamente precária. Após três séculos de colonização portuguesa, a mancha de povoamento ainda se concentrava nas regiões costeiras, com exceção de algumas povoações ao longo do vale do Rio Amazonas e cidades e vilas decadentes nas antigas zonas auríferas de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A falta de estradas e meios de comunicação mantinha as províncias isoladas umas das outras. As rivalidades regionais e o grande número de escravos faziam prever uma guerra civil ou étnica que, de tempos em tempos, ameaçava dividir o território em uma constelação de países independentes, a exemplo do que viria a acontecer nas vizinhas colônias da América espanhola.

Tudo isso mudou com a vinda da corte. Em janeiro de 1808, durante uma escala em Salvador, na Bahia, D. João anunciou a abertura dos portos brasileiros ao comércio estrangeiro. Na chegada ao Rio de Janeiro, semanas mais tarde, concedeu liberdade de comércio e indústria manufatureira no Brasil. A medida, anunciada no dia 1º de abril, revogava um alvará de 1785, que proibia a fabricação de qualquer produto na colônia. Combinada com a abertura dos portos, representava na prática o fim o sistema colonial. O Brasil libertava-se de três séculos de monopólio mercantil português e se integrava ao sistema internacional de produção e comércio como uma nação efetivamente autônoma.

A abertura de novas estradas ajudou a romper o isolamento que até então vigorava entre as províncias. As regiões mais distantes foram exploradas e mapeadas. Outra novidade foi a introdução do ensino leigo e superior. Antes da chegada da Corte, toda a educação no Brasil colônia estava restrita ao ensino básico e confiada aos religiosos. Ao contrário dos vizinhos territórios de domínio espanhol, que já tinham suas primeiras universidades, no Brasil não havia uma só faculdade. D. João mudou isso ao criar uma escola superior de Medicina, outra de técnicas agrícolas, um laboratório de estudos e análises químicas e a Academia Real Militar, cujas funções incluíam o ensino de engenharia civil e mineração.

Livres das proibições, inúmeras indústrias e atividades começaram a despontar no território brasileiro. A Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal nacional publicado graças ao fim da interdição da indústria gráfica, começou a circular em 10 de setembro de 1808, impresso em máquinas trazidas ainda encaixotadas da Inglaterra. A primeira fábrica de ferro foi criada em 1811, na cidade de Congonhas do Campo, pelo então governador de Minas Gerais, D. Francisco de Assis Mascarenhas, o Conde da Palma, com orientação do barão Ludwig Wilhelm von Eschwege, mineralogista alemão. Três anos mais tarde, já como governador da Província de São Paulo, D. Francisco auxiliaria a construção de outra indústria siderúrgica, a Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, em Sorocaba, dirigida por outro mineralogista alemão, Ludwig Wilhelm Varnhagen. Em outras regiões foram erguidos moinhos de trigo e fábricas de barcos, pólvora, cordas e tecidos.

A presença de Eschwege e Varnhagen nesses empreendimentos industriais é parte de um fenômeno de vital importância: a redescoberta do Brasil pelos estrangeiros nesse período. No começo do século XIX, a colônia brasileira era o último grande pedaço habitado do planeta ainda inexplorado pelos europeus que não fossem portugueses. A proibição de acesso imposta pelos portugueses tornava a colônia ainda mais misteriosa, devido aos rumores que circulavam na Europa sobre as imensas riquezas minerais escondidas no subsolo e as infindáveis florestas tropicais repletas de plantas e animais exóticos e índios que ainda viviam na “idade da pedra”. A chegada da Corte e a abertura dos portos mudou tudo isso de forma repentina.

Os estrangeiros que estiveram no Brasil no tempo da fuga da corte portuguesa e da independência podem ser classificados em cinco categorias. A primeira é a dos comerciantes, mineradores e outros homens de negócio. A segunda é a dos nobres, diplomatas, militares e funcionários de governo, que moraram ou passaram pelo país em missão oficial. A terceira categoria é a dos cientistas, integrantes das inúmeras expedições que percorreram o país nesse período. O quarto grupo é o dos pintores e paisagistas. O quinto e último é composto por aventureiros, curiosos e gente que chegou ao país quase por acaso. Em todas elas despontam personagens de origem alemã, como Eschwege e Varnhagen, os naturalistas bávaros Karl Friedrich Philipp von Martius e Johann Baptist von Spix, os pintores Thomas Ender e Johann Moritz Rugendas e o músico Sigismund von Neukomm, discípulo do compositor austríaco Franz Joseph Haydn e professor do príncipe e futuro imperador Pedro I do Brasil.

A chegada de cientistas e artistas alemães e de outras nacionalidades ao Brasil comprova que o esforço de transformação iniciado por D. João em 1808 não se limitou ao aspecto administrativo. Enquanto mandava abrir estradas, construir fábricas e escolas e organizar a estrutura de governo, o monarca português também se dedicava ao que o historiador Jurandir Malerba chamou de “empreendimentos civilizatórios”. Nesse caso, a meta era promover as artes, a cultura, e tentar infundir algum traço de refinamento e bom-gosto nos hábitos atrasados da colônia. Para as Artes e a Ciência, a abertura dos portos e o fim da proibição de acesso ao Brasil representou um salto quântico. O país que se abria aos geógrafos, botânicos, geólogos e etnógrafos era um laboratório imenso, riquíssimo e repleto de novidades.

O Rio de Janeiro estava longe de se comparar a Londres ou Paris, mas os novos hábitos e rituais importados pela Corte logo produziram efeito no comportamento dos seus moradores. Ex-combatente do exército prussiano na guerra contra Napoleão, o príncipe e naturalista Maximilian Alexander Philipp zu Wied-Neuwied chegou ao Rio em 1815, esperando encontrar um pacato vilarejo colonial adormecido nas selvas tropicais e surpreendeu-se com o que viu. “Melhoramentos de todo gênero foram realizados na capital”, escreveu o príncipe. “Ela muito perdeu de sua originalidade, tornando-se hoje mais parecida com as cidades europeias”.

A indumentária e os novos hábitos transplantados pela Corte eram exibidos nas noites de espetáculo do Teatro São João ou nas missas de domingo. Nessas ocasiões, um símbolo indiscutível de status era o número de escravos e serviçais que acompanhavam seus senhores nas ruas do Rio de Janeiro. Os mais ricos e poderosos tinham as maiores comitivas e faziam questão de exibi-las como símbolo de sua importância social. O prussiano Theodor von Leithold diz que até as meretrizes de primeira classe – “que não são poucas” – exibiam orgulhosas suas escoltas pelas ruas. Quem não dispunha de criados particulares, os alugava para as funções dos dias santos ou missas. “É um ponto de honra apresentarem-se com um numeroso séquito. Caminham solenes, a passos medidos, pelas ruas.” As transformações no Brasil de D. João teriam seu ponto culminante em 16 de dezembro de 1815. Nesse dia, D. João elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves e promoveu o Rio de Janeiro a sede oficial da coroa. Havia dois objetivos na medida. O primeiro era homenagear os brasileiros que o haviam acolhido em 1808. O outro era reforçar o papel da monarquia portuguesa nas negociações do Congresso de Viena, no qual as potências vitoriosas na guerra contra Napoleão discutiam o futuro da Europa. Com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, a Corte do Rio de Janeiro ganhava direito de voz e voto no Congresso, embora estivesse a milhares de quilômetros de Lisboa, a sede até então reconhecida pelos demais governos europeus.

O objetivo do monarca português era, portanto, impressionar seus pares na Europa. Não foi por acaso que a maior demonstração de pompa e riqueza da Corte portuguesa no Brasil foi feita em Viena, a mais de 10.000 quilômetros do Rio de Janeiro. Ali se realizaram, entre fevereiro e junho de 1817, as inúmeras cerimônias que marcaram o casamento por procuração da princesa Leopoldina com o futuro imperador Pedro I. Encarregado de negociar o casamento e assinar os papéis em nome de D. Pedro, o então embaixador português, Marquês de Marialva, protagonizou em Viena um dos espetáculos mais grandiosos e caros que a capital do então Império Austro-Húngaro já havia presenciado.

A demonstração contrastava com as dificuldades vividas pela realeza no Brasil. No Rio de Janeiro, também havia bailes e festas na Corte, mas D. João VI continuava cada vez mais endividado e dependente da emissão de moedas do Banco do Brasil e das doações que os ricos da terra se dispunham alegremente a subscrever, em troca de favores, privilégios e honrarias. No dia-a-dia, essa Corte nada tinha de esplendorosa nem de requintada, como atestam os relatos dos diplomatas e viajantes que a conheceram de perto. A antiga sede do vice-reino, no centro da cidade, convertido em Paço Real era modesta, incompatível com uma residência real. “É um edifício vasto e irregular, do pior gênero da arquitetura”, definiu o pintor Johann Moritz Rugendas. “Um casarão sem nenhum mérito arquitetônico”, confirmou o alemão Ernst Ebel.

As celebrações de 1817, iniciadas em Viena, continuaram com a chegada da princesa Leopoldina ao Rio de Janeiro. Os preparativos foram organizados pelo intendente geral de polícia, Paulo Fernandes Viana. As praias, que em situações normais eram um depósito de esgoto a céu aberto, foram saneadas. As ruas, varridas e lavadas, receberam a cobertura de uma fina camada de areia branca e salpicada com flores aromáticas. As janelas dos casarões foram ornamentadas com toalhas e colchas de renda e damasco. Durante três noites seguidas a cidade se iluminou em profusão.

A princesa Leopoldina chegou ao Rio de Janeiro em 5 de novembro de 1817. Ao descer do navio, teve uma atitude inusitada: ajoelhou-se diante da sogra, a rainha Carlota Joaquina, abraçou-a pelos pés e beijou-lhe as mãos. Em seguida, dirigiu-se ao rei e repetiu os mesmos gestos. No momento em que pisou em terra pela primeira vez, salvas de canhões foram disparadas pelas fortalezas e pelos navios ancorados no porto. Sinos de todas as igrejas começaram a repicar ao mesmo tempo. Aclamado pelo povo que se aglomerava nas ruas, o cortejo seguiu em direção à Capela Real, situada na Rua Direita, a alguns metros de distância do Paço Real. Cerca de cem carruagens desfilaram acompanhadas de criadagem paramentada a rigor. Um coche trazia o rei e a rainha, o príncipe e a princesa. “Em terra, atrás do arco do triunfo, vê-se a carruagem atrelada com oito cavalos de penachos vermelhos e com arreios de veludo bordados a ouro”, anotou o pintor Jean Baptiste Debret, ao descrever a cena. Depois de uma cerimônia de ação de graças e um jantar de gala, o casal se apresentou ao povo pelas janelas do paço. Às onze horas da noite estavam todos de volta ao Palácio de São Cristóvão, onde D. Pedro e Leopoldina passaram sua primeira noite de lua-de-mel.

É quase impossível entender a história da Independência do Brasil, em 1822, sem antes estudar o papel nela desempenhado pela princesa austríaca Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo. Casada com o jovem D. Pedro, herdeiro da coroa portuguesa e primeiro imperador brasileiro, coube a ela a condição de protagonista nos acontecimentos que levaram à ruptura definitiva do Brasil com Portugal naquele ano. Seu profundo e decisivo envolvimento na política brasileira ao lado de José Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido como O Patriarca da Independência, até hoje surpreende os historiadores. Foi ela quem convenceu José Bonifácio, um homem culto e sábio, a aceitar a nomeação para o ministério em janeiro de 1821, cargo que o paulista insistia em recusar por ainda não confiar em D. Pedro. A declaração de Independência, em setembro de 1822, escrita por José Bonifácio, foi assinada por ela e enviada a D. Pedro, que estava em viagem a São Paulo. Ou seja, do ponto de vista formal, a Independência foi feita por Leopoldina e Bonifácio, cabendo ao príncipe apenas o papel teatral de proclamá-la na colina do Riacho Ipiranga. Depois disso, Leopoldina se empenhou a fundo no reconhecimento da autonomia do novo país pelas cortes europeias, escrevendo cartas ao pai, o imperador da Áustria Francisco I, e ao sogro, o rei de Portugal D. João VI. Em resumo, sem Leopoldina, a Independência do Brasil teria sido muito mais difícil e provavelmente poderia ter custado mais sangue e sacrifícios do que efetivamente exigiu.

Leopoldina reunia um conjunto notável de virtudes no campo do saber, da educação, das boas maneiras e da sensatez na forma de agir. Tinha nascido no berço mais dourado da época: a corte da Áustria, uma das mais ilustres e bem-educadas da Europa. Herdeiro do antigo Sacro Império Romano, seu pai, Francisco I, ocupava um trono que nos 350 anos anteriores pertencera à mesma linhagem, a dos Habsburgo. Intelectual e virtuosa, colecionadora de rochas, borboletas, plantas e animais silvestres, tinha 20 anos quando chegou ao Brasil, casada por procuração com o herdeiro da coroa portuguesa, um ano e nove meses mais novo do que ela.

O casamento de Leopoldina com D. Pedro, como mandava a tradição, envolvia os altos interesses no delicado jogo de xadrez que se estabelecera entre as monarquias europeias após a queda de Napoleão, em 1815. Exilado nos trópicos desde 1808, D. João VI precisava estreitar os lanços entre a coroa portuguesa e os Habsburgo austríacos como forma de se contrapor à excessiva influência da Inglaterra nos seus domínios. A Áustria, por sua vez, também queria tirar Portugal da órbita inglesa, mas tinha especial interesse em fortalecer o regime de monarquia na América, um continente assolado pelas revoluções republicanas.

Já casada no papel, Leopoldina saiu de Viena em 3 de junho de 1817 e chegou ao Rio de Janeiro cinco meses depois. Trazia consigo uma importante missão artística e científica, integrada, entre outros, pelo médico e mineralogista Johann Baptist Emanuel Pohl, pelo paisagista Thomas Ender e pelos naturalistas Johann Baptist von Spix e Karl Philipp von Martius. Antes de viajar ao encontro do marido, Leopoldina leu sobre o Brasil, o que estava ao seu alcance. Pelas cartas que escreveu à irmã, Maria Luísa, observa-se que o Brasil dos sonhos da jovem princesa austríaca se parecia a um lugar idílico.

Ao chegar ao Rio de Janeiro, rapidamente a dura realidade dos trópicos se imporia aos sonhos da princesa. A cidade era insalubre, repleta de doenças espalhadas pela miríade de insetos que infestavam os pântanos e os esgotos sem tratamento. Na falta de banheiros e de lixeiras, os dejetos das casas eram atirados à rua ou despejados nas praias. Nos arredores do palácio da Quinta da Boa Vista não existiam árvores nem calçadas, o que resultava em grande lamaçal na estação chuvosa. Desse esgoto a céu aberto provinham nuvens de mosquitos que flagelavam a corte nas noites de verão. “A América portuguesa seria um paraíso terrestre se não houvesse um calor insuportável e muitos mosquitos”, afirmou Leopoldina em carta de 24 de janeiro de 1818, admitindo pela primeira vez que o paraíso não era tão completo quanto imaginara. Logo após o desembarque teve também o primeiro susto, ao descobrir que o marido era epilético. Ninguém lhe falara sobre isso em Viena.

No final da tarde do dia 4 de abril de 1819, Domingo de Ramos, fogos de artifício lançados da Quinta da Boa Vista e do Morro do Castelo anunciaram a grande notícia: Pedro e Leopoldina finalmente eram pais. A primeira princesa nascida no Brasil e futura rainha de Portugal foi batizada com o nome de Maria da Glória. Depois, Leopoldina daria a D. Pedro mais seis herdeiros, um por ano, sendo o último deles Pedro de Alcântara, o imperador Pedro II do Brasil, morto em 1891, dois anos depois da Proclamação da República. A sequência de gravidezes e partos logo cobrou seu preço. A princesa de olhos muito azuis e pele rosada que chegara ao Brasil em 1817 virou uma senhora descuidada com a aparência. Por comodidade, não usava colete ou espartilho, como era moda entre as mulheres elegantes da época. A falta desse adereço deixava à mostra o corpo flácido e as curvas exageradas.

Enquanto isso, D. Pedro ia se tornando mais abusado nas aventuras extraconjugais. O que antes era dissimulado logo se tornou público. A princesa, por sua vez, se envolvia cada vez mais no turbilhão dos acontecimentos políticos que precediam a Independência. Em 1822, o marido se apaixonaria perdidamente por Domitila de Castro Canto e Melo, a futura marquesa de Santos e sua grande rival na corte do Rio de Janeiro. Levada por D. Pedro para o Rio de Janeiro, Domitila passou a receber todas as atenções, presentes e honrarias do imperador, enquanto Leopoldina ia sendo ofuscada e humilhada em público. Abandonada pelo marido, dispunha de cada vez menos dinheiro para a casa e o sustento dos filhos. A marquesa, ao contrário, ostentava joias e presentes, traficava influência com diplomatas e altos funcionários do governo, indicava familiares para cargos e honrarias da corte e vivia suntuosamente. Leopoldina começou a murchar, tragada pela depressão que ceifaria sua vida prematuramente.

Em novembro de 1826, D. Pedro partiu para o Rio Grande do Sul com o objetivo de acompanhar de perto os desdobramentos da Guerra Cisplatina. No dia 29, doente e deprimida, Leopoldina presidiu a reunião do conselho de ministros. Foi seu último compromisso público. Nas horas seguintes começou a ter febre alta e crises convulsivas. No dia 2 de dezembro, abortou o feto de um menino. Estava na nona gravidez. Morreu às 10h15 do dia 11 de dezembro, um mês antes de completar trinta anos. Hoje é reverenciada com carinho pelas camadas mais simples da população brasileira que, entre outras homenagens, associam o seu nome a uma estação da estrada de ferro Central do Brasil e a escolas de samba como a Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro, e a Imperatriz Dona Leopoldina, em Porto Alegre.