O relato de viagem de Spix e Martius sobre a Amazônia, onde eles estiveram de julho de 1819 a abril de 1820, é um dos textos fundamentais sobre essa região, inclusive pela síntese que eles dão das expedições anteriores, de Francisco de Orellana, em meados do século XVI, até Alexander von Humboldt, no limiar do século XIX. No conjunto destes textos configura-se o retrato de um território desconhecido e selvagem, com uma floresta gigantesca e rios caudalosos; um país de aventuras e perigos, povoado por índios “bárbaros” e mulheres guerreiras, o que suscitou o mito das Amazonas, que deu o nome à região; um país com riquezas fabulosas, conforme a lenda do El Dorado, que despertou projetos de colonização. A cidade de Belém, fundada em 1616 pelos portugueses, foi o ponto de partida para os agentes da colonização: destacamentos militares, missionários e expedições que fizeram um levantamento dos recursos econômicos; vejam-se e os textos de Acuña, Padre João Daniel e Alexandre Rodrigues Ferreira. Simultaneamente houve um registro cartográfico, como nos mapas de Samuel Fritz e de La Condamine, e foram demarcadas as fronteiras entre os domínios português e espanhol.

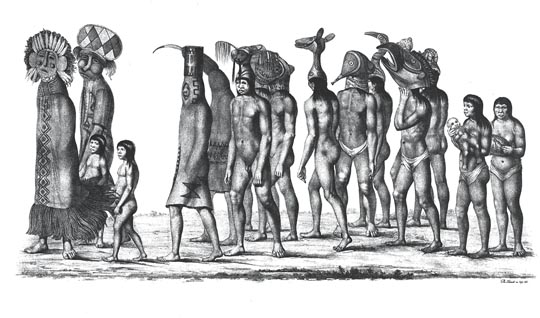

A expedição dos dois naturalistas alemães enriqueceu os conhecimentos sobre a Amazônia principalmente com dados científicos. Aqui focalizamos a sua contribuição para os retratos da Amazônia com o seu relato de viagem. Este gênero, do qual Humboldt ofereceu o modelo, faz a mediação entre o saber científico do especialista e as informações gerais que interessam ao grande público. Nesse sentido, o relato de Spix e Martius oferece uma rica constelação de ícones da Amazônia, com elementos como a pororoca; cobras gigantescas e a lenda da mãe-d’água; peixes elétricos, o boto e o peixe-boi; macacos e jacarés; a praga dos inúmeros mosquitos, piuns, borrachudos, mutucas e carapanãs; usos e costumes dos índios, como a pesca com veneno, a zarabatana, a dança do peixe, os desfiles festivos, a pajelança e as feitiçarias; além de observações sobre antropófagos e a lenda das Amazonas.

O relato traz também amplas informações factuais sobre a natureza e a paisagem, sobre a população e as atividades econômicas. Além da descrição científica do rio Amazonas e dos seus afluentes como o maior sistema fluvial do mundo, há também uma tentativa de captar esteticamente a impressão geral da paisagem. A percepção dos naturalistas é impregnada não só pelo olhar classificatório sobre as espécies da flora e da fauna, mas também por uma sensibilidade romântica. Há momentos em que do confronto com a natureza intocada surge a imagem do “tempo da criação”, do “gênesis” e do “paraíso”. Ao seu sentimento de gozo da natureza, Martius dá vazão ao citar uma página do seu diário: “Como me sinto feliz aqui!”

Nesse meio ambiente, contudo, os dois naturalistas já notaram uma certa ameaça causada pelo avanço das atividades econômicas. Em seu detalhado registro dos recursos econômicos da região, eles destacam como produtos mais importantes de exportação: o algodão, o cacau, o café, a salsaparrilha e a madeira; a produção de látex, na época, encontrava- se ainda num estágio incipiente. Eles falam também da organização do trabalho e do comércio, identificando o trabalho escravo como o elemento-chave da sociedade colonial.

As informações sobre a população compõem-se de dados estatísticos e de observações histórico-etnográficas. O número de habitantes da Província do Pará era então de 68.000, dos quais 24.500 na capital Belém; na Província do Rio Negro (atual Estado do Amazonas), de 15.000, dos quais 1.372 no Forte da Barra (atual Manaus) – além de uns 160.000 índios em todo esse território. A discrepância entre os números de habitantes no início do século XIX e no início do século XVI é chocante. Carvajal, o cronista de Orellana, fala de cidades às margens do rio Amazonas com uma extensão de 12 km, fato corroborado por pesquisas recentes, segundo as quais a população da região no período pré-colonial era em torno de cinco milhões de habitantes. Foi, portanto, a colonização que trouxe consigo esse despovoamento brutal da Amazônia. Como principais causas, Spix e Martius apontam a caça aos escravos, as epidemias trazidas pelos forasteiros, e sobretudo as guerras de extermínio.

É sobre os povos indígenas, ameaçados de extinção, que se concentraram as observações etnográficas dos dois viajantes. Martius compara as culturas, opondo os “civilizados” aos “selvagens”. A sua visão dos indígenas é impregnada pelas ideias convencionais do seu tempo. Assim, no processo civilizatório global, ele postula uma suposta superioridade dos europeus e uma “degeneração” da raça vermelha, cuja “perfectibilidade” ele põe em dúvida.

Bastante diferente, no entanto, é o enfoque dos índios num texto ficcional de Martius: o romance Frey Apollonio, redigido em 1831, mas descoberto somente em 1990. Esse texto representa uma revisão auto-crítica do relato de viagem. Os “selvagens” deixam de ser discriminados. Em passagens como a visão histórica d’ “a Conquista e de seus cadáveres” há uma crítica pós-colonial avant la lettre. Quando o narrador fala de pescadores indígenas “semi- civilizados”, ele relativiza esse julgamento pela justaposição com os muitos “camponeses semi- civilizados” que existem na Europa. O romancevem a ser uma crítica do eurocentrismo. O protagonista chega à conclusão de que os índios são “felizes, talvez mais felizes que nós, europeus, na camisa-de-força de nossa assim chamada cultura”. Mostra-se também como as categorias de pensamento dos índios são transformadas pela catequese e pelas relações comerciais com os “civilizados”. O que mais diferencia este romance de Martius do seu relato de viagem é o fato de ele dar voz aos índios. “Vossas igrejas são masmorras para a escravidão dos vermelhos”, declara o tuxaua Tsomei – uma opinião que é completada pela atitude da tribo dos Coretus de recusarem a catequese.

Na postura de Martius diante dos índios existem, portanto, notáveis oscilações e contradições; em vez de nivelá-las, as deixamos aqui lado a lado, porque é justamente essa tensão e essa inquietude que mostra a riqueza do pensamento desse viajante.

A expedição de Langsdorff, a serviço do governo da Rússia, foi a mais complexa e a mais ambiciosa empreendida por viajantes alemães, tanto em número de participantes quanto de objetivos de pesquisas e coletâneas. Do extenso trajeto dessa “Expedição pelo Brasil”, recortamos aqui o trecho de Cuiabá até o rio Tapajós (julho de 1827 a maio de 1828) ou seja, a passagem pela chapada divisória entre as bacias dos rios Paraguai e Amazonas. Detenhamo- nos no Distrito Diamantino, onde a expedição passou três meses. A fonte das informações é o diário de Langsdorff, que ele não pôde rever para a publicação e que talvez contenha algumas observações que seriam de estrito uso pessoal.

Vila Diamantino, fundada em 1801 com base nas jazidas de diamantes, é marcada pela labuta diária e os sonhos dos garimpeiros. Langsdorff não apenas descreve o intenso comércio dos diamantes, mas também faz aquisições para o Museu Russo, para a czarina e para si próprio. Ele trata também das despesas com a expedição e de tarefas ingratas, como providenciar mulas, barcos e trabalhadores. Falando dessas questões práticas e também de desavenças com alguns membros da expedição, o diário representa um contraponto prosaico ao relato poético de Martius. As lides diárias com os diamantes impregnam os habitantes, como anota Langsdorff, de um “caráter mercantilista e mesquinho”. Contra a “velhacaria” e as “fraudes” onipresentes, ele sugere uma “fiscalização” por parte dos órgãos públicos. Mas talvez sem muita esperança, uma vez que naquela “terra mal administrada” “falta um governo preocupado com o bem estar de seus cidadãos”. Na chapada, onde há alguns engenhos de açúcar, plantações de tabaco e melancia, criação de bovinos e porcos, Langsdorff observa “escravos maltratados”, e na Vila, vagabundos e prostitutas dominando a cena. A vida é “desregrada”, com “noitadas de jogatina ininterrupta, muito vinho e mulheres” – excessos que “acabam enfraquecendo muito o organismo humano”. Em suma: em comparação com Martius, que em vários momentos idealiza a Amazônia como um “Paraíso”, Langsdorff caracteriza-a, da perspectiva daquele “fim de mundo”, como um “buraco do Inferno”.

Nesse quadro sombrio da história cotidiana, que expõe a miséria dos habitantes, pesou sem dúvida a experiência pessoal de Langsdorff em termos de doença e sofrimentos. O que chamou a sua atenção, desde o início, foi a quantidade de enfermos (com doenças venéreas, lepra, febres malignas) e a falta de assistência médica. Ele empenhou-se na cura de muitos doentes. Mas no fim ele próprio acabou sendo atingido, assim como boa parte de sua equipe. Na descida do rio Arinos, rumo ao Tapajós, a situação se agravou. Em seu diário, ele registra como“a doença aumenta”, como começa a “delirar”, e como os delírios se intensificam a ponto de ele ficar “fora de si”. Com relação à origem dessa doença, B. Freitag (2013) levanta uma hipótese instigante. “O que aconteceu com as centenas de diamantes que ele teria comprado?” Será que “ele, como H. Florence parece insinuar, perdeu-os no jogo, ao qual se dedicava noites a fio em Diamantino? Não seria uma razão para esquecer, perder a memória, silenciar o desastre?”

A Vila dos Diamantes configura-se, dessa forma, como uma emblemática porta de entrada da Amazônia, que é ao mesmo tempo Paraíso e Inferno – um lugar desregrado, sem lei, cheio de pecados e, por isso mesmo, o lugar onde se pode tudo, onde os jogadores vivem de modo selvagem seus sonhos e seus instintos. Quem dá a última palavra, nessa jogatina da vida, é a Loucura.

Diferentemente de Spix/Martius e de Langsdorff, que procuraram abranger vários campos científicos ao mesmo tempo, Karl von den Steinen, cuja obra marca o início da etnologia moderna no Brasil, concentrou-se somente nesta disciplina. Um incentivo para tal especialização foram os museus de etnologia na Alemanha, criados a partir de 1868 em cidades como Leipzig, Berlim e Munique. Para as suas pesquisas o etnólogo escolheu uma região do Brasil Central ainda desconhecida na época: a das nascentes do rio Xingú. Von den Steinen consegue transmitir o seu saber de especialista num estilo ensaístico cativante. No meio do trabalho de campo, ele faz comparações entre a selva e o burburinho das ruas de Berlim. No convivo com os índios ele aprende que “com 50 a 80 palavras, a gente consegue, com um pouco de treino, conversar em qualquer língua”. E ele desafia o leitor a responder à pergunta: o que é mais importante para a compreensão da base da nossa cultura: um desenho de Leonardo da Vinci ou um machado de pedra? Esse etnólogo formulou uma nova imagem científica do índio, corrigindo distorções de Humboldt, Wied-Neuwied e Martius. Para ele, não existe mais um abismo entre “civilizados” e “selvagens”, mas o estudo dos ditos “primitivos” é fundamental para compreender a cultura da espécie humana.

A hipótese inicial de von den Steinen foi tentar conhecer os índios da “idade da pedra”, conforme a visão corriqueira que se tinha do seu estágio de cultura. No trabalho de campo, contudo, ele chega à conclusão de que isso foi “uma tolice, que ficou mais clara para mim, porque eu próprio a cometi muitas vezes”. Examinando os meios de vida daqueles índios, ele observa que a cultura deles é um resultado da vida de caçadores e, simultaneamente, de agricultores. Ou seja: os índios conheciam a agricultura desde o início, desde tempos imemoriais. Portanto, não faz sentido querer aplicar mecanicamente à cultura indígena o modelo eurocêntrico da evolução humana: do estágio inicial da vida de caçadores para o mais avançado da agricultura. As culturas, pelo contrário, devem ser avaliadas conforme o seu aproveitamento dos recursos da natureza, e sob esse aspecto, “não se pode afirmar absolutamente que era baixo o nível cultural dos nossos índios”.

O etnólogo se propõe como tarefa “penetrar na alma dos nossos povos primevos”. Um exemplo disso é o seu estudo daquilo que constitui a diferença cultural mais evidente dos índios em comparação com os europeus: a sua nudez. Em vez de limitar-se a considerar o sentimento de vergonha e pudor exclusivamente “através do meu olhar de homem civilizado”, ele observa detalhadamente a “sexuália” dos índios e o seu comportamento correlato. Ele chega à conclusão que o uso do laço peniano, por parte dos homens, assim como o do “uluri”, no caso das mulheres, não tem o sentido moral de “cobrir as vergonhas”, mas obedece a razões de ordem higiênica: proteger as mucosas do contato com agentes externos.

Focalizando as situações de contato, von den Steinen libera-se também da visão romântica dos índios em estado de “pura natureza”. Ele leva em conta que o seu contato com os Bakairi “selvagens” e outras tribos foi feito através de um índio Bakairi “manso” ou aculturado. Ou seja: o etnólogo reconhece a importância dos índios aculturados como mediadores culturais e atores da miscigenação. Um dos resultados mais notáveis das pesquisas comparativas realizadas por von den Steinen sobre a língua e os costumes dos povos indígenas foi a identificação de quatro grandes famílias linguísticas no Brasil e nas regiões adjacentes: os tapuia, tupi, caraíbas e nu-aruak. O seu mapa dessas diversas etnias serviu de base para outros pesquisadores como Ehrenreich e Nimuendajú.

Dando continuidade às pesquisas de von den Steinen e aproveitando a sua própria experiência no rio Xingu, em 1899, Theodor Koch-Grünberg concentrou suas investigações em 1903/1905 numa das regiões até então menos conhecidas, a do noroeste da Amazônia: o alto Rio Negro, com seus afluentes, como o rio Içana e o Uaupés, e de lá até o rio Japurá. Dentre as tribos estudadas por ele destacam-se os Cururú-Cuára, Cayarý-Uaupés, Tukáno, Tuyúka, Kobéua. Ele investiga detalhadamente e documenta com desenhos e fotos a cultura material e simbólica desses povos: utensílios e artefatos (redes de dormir, armadilhas de pesca), tecnologias de fabricação e objetos rituais (máscaras, bastões de dança, instrumentos musicais).

No início do século XX, o interesse pelos estudos etnográficos transcendia a esfera dos especialistas; a “arte primitiva” (Gauguin), o exotismo e os debates sobre sexualidade (Freud) constituíam temas de interesse geral. Koch-Grünberg correspondeu a isso com o seu livro sobre os Começos da arte na selva (1906) e com uma etnografia que se estendia também à esfera erótica. Na Europa daquela época, o erotismo e a sexualidade, recém-resgatados da esfera do tabu, constituíam temas “excitantes”; já nas culturas indígenas, esses elementos sempre integraram de forma natural o seu cosmos de vida. O etnólogo focaliza as índias ora em sua “pura nudez”, ora com suas “tanguinhas de missangas, belamente confeccionadas”; e danças como a do falo: os dançarinos pulam, “fazendo vigorosos movimentos de coito, com intensos gemidos” e “eles saltam entre as mulheres e moças que assistem”. O sentido dessa dança, como esclarece o pesquisador, é conjurar os demônios para propiciarem a fertilidade.

Na sua viagem, Koch-Grünberg foi testemunha de um processo histórico que marcou profundamente a Amazônia: o boom da borracha, que transformou Belém e Manaus em cidades modernas. Mas ele registrou também os efeitos nefastos dessa “pseudo-civilização” sobre os índios: “Assim se destrói uma raça forte, um povo com excelentes disposições de espírito e coração. Um material humano [sic!], capaz de desenvolver-se, fica aniquilado pelas brutalidades desta moderna cultura da barbárie”.

Na sua expedição ao Roraima e ao Orinoco, de 1911 a 1913, Koch-Grünberg estudou os mitos e lendas dos índios taulipang e arekuna. Em comparação com os inventários de vocabulários, essas narrativas representam formas complexas e exemplares (positivas ou negativas) de pensar e de agir. No seu conjunto está contida uma cosmogonia (a origem do mundo e do meio ambiente) e uma organização dos saberes cotidianos: das atividades de subsistência (agricultura, pesca, caça) passando pelos aspectos do convívio social (emoções, atitudes, valores morais) e indo até a magia e a religião (pajelança, objetos mágicos, transfigurações).

Na esfera da cosmogonia, por exemplo, a galáxia é considerada o caminho pelo qual as almas dos mortos se deslocam para o além. A forma extravagante do cipó da espécie Bauhinia representa o meio “pelo qual a lua subiu até o céu”. A maior parte dos mitos e lendas fala da relação entre homens e animais, dado o seu estreito convívio no ambiente da selva. Narra-se, por exemplo, como os homens receberam o fogo e a rede de dormir e como homens e animais receberam o seu ânus. Em termos de exemplos morais, os infortúnios e as desgraças costumam ter origem em algum tipo de transgressão. É o que mostra a história de Akalapizeima, o pai de todos os índios. Wei, o Sol, lhe disse: “Eu vou lhe dar uma das minhas filhas para você casar-se com ela, mas não se envolva com nenhuma outra mulher!” Ora, Akalapizeima, ao encontrar as filhas do urubu-rei, encantou- se com elas e começou a namorá-las. Quando percebeu isso, Wei foi embora com suas filhas e deixou o índio no meio dos urubus. Desde então, ficamos jovens e bonitos apenas por um curto tempo, tornando-nos depois velhos e feios.

O material de um desses ciclos de lendas, o dos feitos de Macunaíma, foi usado por Mário de Andrade como eixo de construção para uma das principais obras da literatura brasileira: Macunaíma – O herói sem nenhum caráter (1928). O que significa a incorporação desse lendário indígena ao romance modernista, que se passa ao mesmo tempo na selva e na metrópole São Paulo? As interpretações divergem. Enquanto H. de Campos (1973) defende a tese de que o romance segue basicamente o grande sintagma dos contos maravilhosos, G. de Mello e Souza (1979) interpreta o romance como história de uma “degradação”, uma visão desencantada do país tropical. O romance, contudo, escapa a eventuais classificações em termos de “visão pessimista da história” graças à sua exuberante comicidade, que vai desde a denominação do elevador como “sagui-açu que o carregara pro alto do tapiri tamanho”, passando pelas paródias de relatos de cronistas e viajantes, até a exclamação repetida com a qual o protagonista desafia o éthos dos habitantes da metrópole que vivem apenas em função do negócio: “Ai! que preguiça!...”

Curt Unckel, como era seu nome de origem, nasceu em 17 de abril de 1883 em Jena. A exemplo de outros alemães, que buscavam novas oportunidades na América, emigrou em 1903 para o Brasil. Passou a trabalhar como ajudante de cozinheiro na Comissão Geográfica e Geológica no sertão paulista. Autodidata, iniciou-se no conhecimento etnográfico dos índios Guarani. Em 1906 recebeu deles o seu novo nome de batismo: Nimuendajú, que quer dizer “o ser que cria ou faz o seu próprio lar”. A partir daí, ele assumiu durante a vida inteira uma posição de solidariedade com a causa dos índios.

Em vista dos conflitos cada vez mais frequentes entre as frentes pioneiras e as populações indígenas, foi criado, em 1910, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN ou simplesmente SPI). Como revela o próprio nome dessa instituição, seus objetivos eram ambíguos, pois visava não apenas proteger os índios, mas transformá-los em mão de obra. Nimuendajú foi convidado a integrar o SPI, mas por causa daquelas ambiguidades, o seu trabalho ali foi várias vezes interrompido. Em 1913, mudou- se para Belém, onde, já com uma sólida experiência etnográfica, assumiu trabalhos junto ao Museu Goeldi, em 1920. Passou a estabelecer contatos com outros museus e com renomados etnólogos no Brasil e no exterior. Contudo, nenhum dos seus vínculos profissionais era estável, em razão, sobretudo, das frequentes crises pelas quais passaram as instituições. É isso que explica, em boa parte, a diversidade de suas ações: como agente indigenista, etnólogo, arqueólogo, colecionador e fornecedor de artefatos para museus.

Uma das atividades pelas quais Nimuendajú se destacou do fazer etnológico de seus colegas foi o seu engajamento na “pacificação” dos índios, como no caso dos Parintintins, do rio Madeira, em 1922. Ele acabou conseguindo conversar com essa tribo aguerrida, mas isso não aconteceu com os demais agentes do SPI, de modo que o projeto resultou num fracasso. Com base nessa experiência, Nimuendajú concluiu pela falta de sentido desse tipo de política e dali em diante concentrou suas energias na defesa individual dos povos indígenas diante do avanço e dos abusos das frentes pioneiras e de seus agentes, tais como latifundiários, comerciantes, regatões e seringueiros. Em suas andanças pela Amazônia e pelo Brasil Central, ele observou um drástico desaparecimento dos índios. De uma expedição, em 1940, ele relata: “Os Kayapó, que eram 1.500 há 40 anos, estão hoje reduzidos a 2 homens e 4 mulheres.” Incomodado com a severa política de fiscalização de todas as expedições, a partir de 1933, sob o governo Vargas, Nimuendajú afastou-se temporariamente para a Alemanha. Lá encontrou os outrora riquíssimos museus etnológicos num “estado de penúria”. Depois de sua volta ao Brasil, ele conseguiu firmar parcerias com o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e com a University of California, por iniciativa de Robert Lowie, que resultaram em coletâneas de materiais e nas suas publicações mais importantes: sobre os índios Canela (1937), os Apinagé (1939), os Serente (1942), os Mura (1948) e os Tukuna (1952); além do Mapa etno-histórico do Brasil (1944/1981).

O último trabalho de campo de Nimuendajú foi realizado junto aos Tukuna, no Solimões, com os quais teve um primeiro contato em 1929. Voltando em 1941, encontrou-os “horrivelmente civilizados”, isto é: vestidos, caçando com espingardas e usando lanternas elétricas. “Esse estado”, avalia o etnógrafo, “só me demonstra a necessidade premente de salvar o que ainda pode ser salvo”. É o que ele procurou fazer em sua monografia sobre essa tribo, na qual passou seis meses em 1941 e outros cinco, em 1942. Durante essa terceira estadia, sentiu um clima hostil, uma campanha de difamação e calúnia por parte dos “civilizados”, que moravam perto desses índios. A quarta viagem de Nimuendajú aos Tukuna, em dezembro de 1945, em que pretendia colher o restante do material para a sua monografia, resultou em sua morte. A hipótese mais plausível, segundo E. Welper (2002), é que ele foi vítima de um envenenamento, pois “quase todos os civilizados que moravam naquele lugar não gostavam do professor porque ele era um grande defensor dos direitos dos índios”.